Progreso social (José Villaverde Castro)

Cada profesión, sea esta cual fuere, utiliza sus propios instrumentos y mecanismos para tratar de entender la realidad que la concierne. La de los economistas, cómo no, también. En nuestro caso, tendemos a hacerlo mediante el uso de indicadores económicos, que no son más que datos, de naturaleza estadística, sobre la situación de determinadas magnitudes económicas. En ello seguimos la máxima de Lord Kelvin de que “lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se puede mejorar, se degrada siempre”.

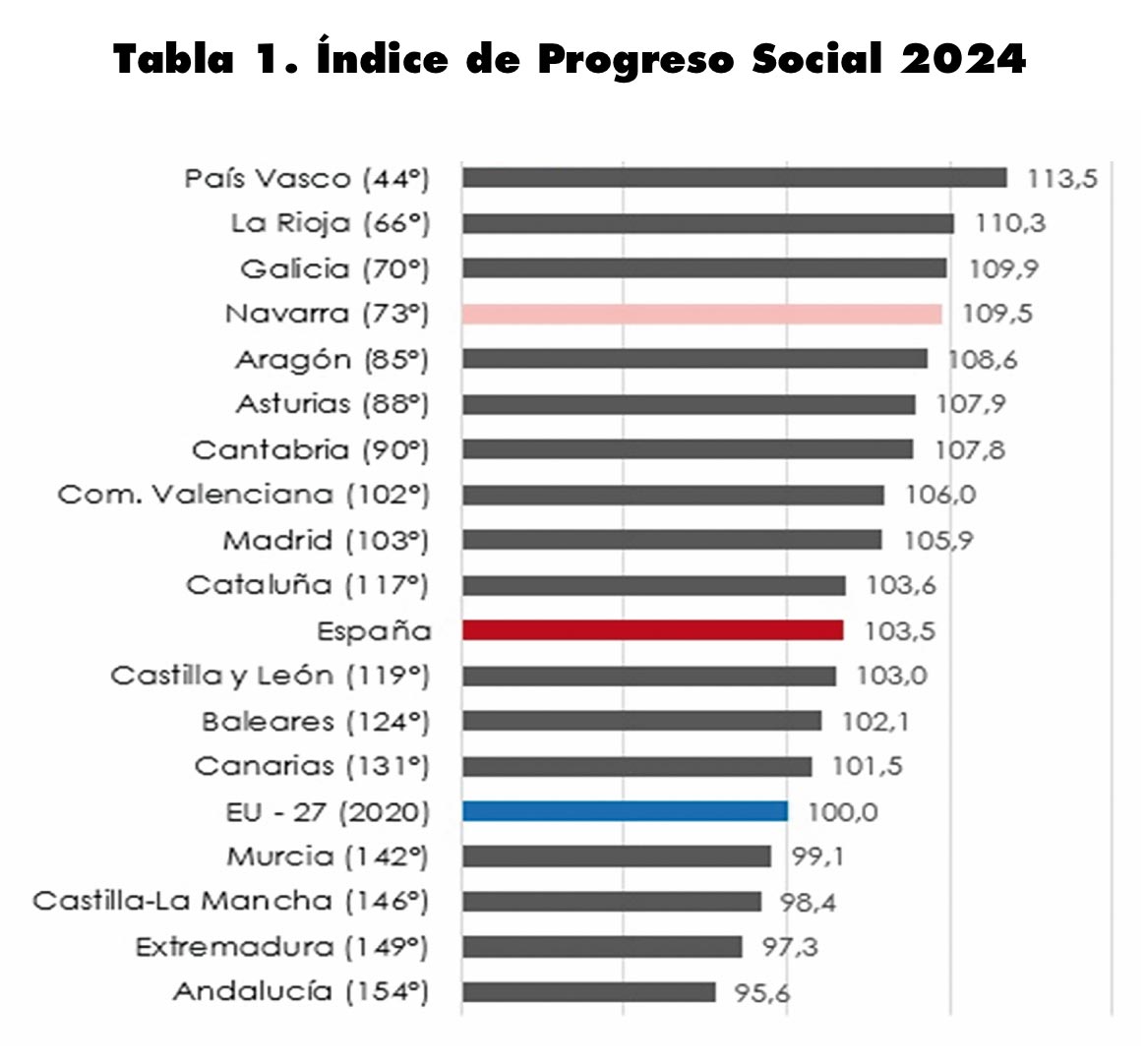

Recientemente, la Comisión Europea (CE) ha publicado los datos correspondientes a las regiones europeas, lo que permite no sólo saber cómo nos encontramos al respecto en términos relativos sino, también, dónde se encuentran nuestras debilidades y fortalezas. Para empezar, recordemos que esta es la tercera ocasión en que la CE publica este índice y que el mismo no es más que un indicador compuesto por tres dimensiones (necesidades básicas, bases del bienestar y oportunidad), cada una de las cuales está compuesta, a su vez, por cuatro pilares.

Al examinar esta situación, hay cuando menos un rasgo que llama inmediatamente la atención y es que, mientras que en la parte inferior de la tabla se sitúan las comunidades menos desarrolladas del país, las que ocupan las posiciones superiores no son, con la excepción del País Vasco y Navarra, las más desarrolladas; más en concreto, Madrid y Cataluña, que se encuentran entre las regiones más avanzadas de acuerdo con el PIB por habitante, no lo son tanto en función de su puntuación en el Índice de Progreso Social. Sea cual sea la interpretación que queramos dar a esta disparidad de criterios, lo que es evidente es que progreso económico y progreso social no son exactamente lo mismo ni, en consecuencia, van de la mano.

¿En qué se sustenta un posicionamiento social en principio tan favorable para nuestras comunidades autónomas? Pues, como es fácil de entender, en el buen comportamiento anotado en cada una de las tres dimensiones antes mencionadas.

En efecto, de acuerdo con la información reflejada en la Tabla 2, la mayoría de las regiones españolas puntúan bastante bien en esas tres dimensiones y, más en particular, en la relativa a la de oportunidades para que los ciudadanos alcancen su máximo potencial. En lo que atañe a la capacidad para satisfacer necesidades básicas, nada menos que once regiones españolas obtienen resultados mejores que la media de la UE y sólo dos se encuentran, por debajo, bastante alejadas de la misma. En cuanto a las bases del bienestar, la situación no es tan favorable, pues sólo ocho comunidades superan a la media comunitaria. Por último, y tal y como se apuntó previamente, es en la dimensión de las oportunidades donde mejor estamos, pues todas las regiones obtienen registros por encima de la referida media.

Llegados a este extremo, me parece oportuno poner el foco en nuestra comunidad, en Cantabria. De acuerdo con las Tablas 1 y 2, se aprecian resultados que difieren sustancialmente de los correspondientes al PIB por habitante y la productividad. En líneas generales, llama la atención que Cantabria puntúe en materia de progreso social por encima tanto de la media española como de la media europea. En todo caso, lo que al menos a mí me resulta extraordinariamente sorprendente, es que en dos de las tres dimensiones que conforman el Índice de Progreso Social nuestra región se encuentre entre las más avanzadas: la segunda en lo que atañe a las bases del bienestar y la primera en lo que concierne a las oportunidades.

Sin poner en tela de juicio la validez real de este indicador, que desde el punto de vista técnico es correcto, ¿cómo se conjugan unos posicionamientos como los mencionados con el hecho, por ejemplo, de que nuestro PIB per cápita y nuestra productividad sean sensiblemente inferiores a la media europea? ¿O que nuestro grado de competitividad regional también lo sea? ¿O el aumento del riesgo de pobreza experimentado recientemente? ¿O …? La verdad es que es difícil de entender pues, querámoslo o no, el comportamiento del PIB (aparte, claro está, de su mejor o peor distribución) está en la base de cualquier mejoría de tipo social. La única explicación que se me ocurre, aunque tampoco termina de convencerme demasiado, es que, como indicador compuesto que es, el Índice de Progreso Social aglutina múltiples elementos (nada menos que cincuenta y tres indicadores parciales) y otorgar a cada uno de ellos la ponderación debida en el índice global es, en el mejor de los casos, tarea muy complicada cuando no imposible. Los refinamientos del índice que lleguen con el tiempo podrían solventar, en cierta medida, el problema.

José Villaverde Castro

Catedrático de Fundamentos

del Análisis Económico.

Universidad de Cantabria